埼玉県越谷市/せしゅうや 店主のホームページ

旅の空色

2014年 9月号

| 『夏の思い出2014』 |

なぜか天城越え

「あなたと〜ォ♪越えたい〜♪あまぎ〜〜ごおえ〜〜〜♪」

石川さゆりの名曲「天城越え」のサビのように、なにか特別に熱い想いがあったわけでは

なかった。鼻歌交じりにそのサビの部分を口ずさむ軽い乗りだった。

今年の夏、私たち家族はなぜか天城越えに挑戦した。

ちょっとした運動にちょうどいいだろうと思った。伊豆でのハイキングコースをいろいろと

調べた結果、ファミリー向け、初心者向けということで、難易度も低く、途中途中に

見所もあり、4時間ほどの行程ということで「踊子歩道」といわれるそのコースに決めた。

”踊子”は川端康成の短編『伊豆の踊子』にちなんだ命名で、旧下田街道を巡るコースでも

あった。旧天城トンネルを抜けて、その昔、木炭バスが行き来したであろう旧道を下り、

伊豆名物のワサビ田や大小七つの滝が目を楽しませる七滝(ななだる)を川沿いに進んで、

河津町の入り口、湯ヶ野温泉に至るほとんどがゆるやかな下り坂のコースであった。

湯ヶ野温泉の無料駐車場に自家用車を停めて、そこから路線バスを利用して

コースの北端になる水生地下(すうしょうちした)というバス停まで30分ほど登った。

標高900メートルにあるそのスタート地点は、下界の真夏の暑さが嘘のような涼しさで

あった。木々の葉で包まれた涼とマイナスイオンの中、私たち家族は意気揚々と

最初の目標である旧天城トンネルを目指してゆるやかな坂を登り始めた。

トンネルさえ抜ければ、あとは楽な坂道の連続となる。

スタートから3時間後、私の全身は汗まみれであった。おそらくは嫁も息子もそうだったに

違いない。標高が下がれば下がるほど、元の夏の暑さに近づくのは道理であった。

加えて足の先に力点を置く、連続する下り坂の徒歩に、足の疲労はいつの間にかピークに

達していた。頭の中は景色そっちのけで早く旅館に帰って風呂に入ることばかり考えていた。

散策気分で始めたハイキングはいつしか山伏の苦行のようになっていたのだった。

そしてついに「僕もう歩けない」と息子が根を上げた。今まで誰もすれ違わなかった山の中で

私たち家族は途方に暮れた。

天城峠は伊豆の旅行で車で何度も越えた通り馴れた場所であった。

峠を挟んで、北の修善寺側と南の下田側では、まるで天気が違うことも何度か体験していた。

南は伊豆半島の先端部で海からの影響が強い上に、1000メートルほどとはいえ、

天城の山々が盾となって、空を隔てているのである。また今でこそは国道414号線が

整備されて、難なく通れて、河津七滝ループ橋くらいしかその難所の名残を感じられないが、

江戸近世以前は道が無く、天城以南の伊豆は陸の孤島だったのである。そんな歴史ある

難所たればこその今回の苦行となったのかもしれない。歩けないと言われても、

今や150cmを越える息子をもはやおんぶするわけにもいかず、だましだまし何とか

七滝のバス停まで歩かせた。私も嫁も疲労困憊で、今回の計画は失敗と感じた。

旅行の後、いままでサビの部分しか気に止めなかった石川さゆりの「天城越え」を

YOUTUBEで改めてじっくり聞き直した。歌詞には思い人に「他の女に盗られるくらいなら

あなたを殺していいですか」などと恐ろしく思い詰めた台詞もあった。

難所の天城峠になぞらえて、不義の愛をこの世での乗り越えようする女の執念の歌と初めて

知ったのだった。そして何よりも間奏時の石川さゆりの夜叉のような顔、氷の真顔に、

あの気迫が無ければ天城は越えられないと悟った。

息子に天城でのハイキングの感想を聞くと、意外に「楽しかった」と返ってきた。

息子のこの懲りない性分、にわとり同様に三歩歩くと忘れているだけかもしれないが、

執念に類似し、また対極にある形で天分かもしれないと思った。

カブトン観察

ぶうううん。ぶうううううん。ガチッ。

そろそろ床に入ろうかと思った時分、下の玄関から聞き慣れない奇妙な音が聞こえてきた。

何事かと覗きに降りると、かごの中でカブトムシが飛んで暴れていた。そう言えばこの日、

息子が飼育ケースを大きいものに替えたのを思い出した。空間が大きくなった途端、

夜行性のカブトムシはかごの中を飛び始めたのだった。じいちゃん(私の親父)には

「カブトムシのかごのふたには石を載せておくものだぞ」などと忠告を受けていたが、

なるほど、軽いふたなら押し上げそうな力強い勢いでぶつかっていた。

取り出し口のふたにカブトムシ対策用のアゴがなければ、簡単に開けられていただろう。

さすがに野生のカブトムシは元気いっぱいだと感心して眺めていた。

「どうせ死んじゃうんだから、みんな逃がしてあげなさい」私は息子に強く迫った。

生きとし生けるもの、皆一生懸命に生きている。一時の好奇心でおもちゃにしてはいけない。

そう諭した。旅館の近くで催された昆虫採集で捕まえてきたカブトムシのオスとメスが、

小さな虫かごの中で十数匹うごめいていた。息子は諦めきれない様子で、唇をきゅっと結んで

虜たちを見つめていた。結局、世の多くの親たちがするように、自分でちゃんと面倒を見る

ことを条件に家に持って帰ることにした。オスとメス一匹ずつと小クワガタのオス一匹が

新しい家族の一員となり、後は元の山に返した。開放されたカブトムシ達がいそいそと

おしりをふりふり、枯れ葉の中に帰ってゆく様も可愛(かわゆ)かった。

息子は約束通り、毎日カブトンたちの面倒を見ている。エサを替え、掃除をして

清潔に保たれているので、我が家に来て1ヶ月経つが三匹ともに今でも元気に暮らしている。

私も店を終えて帰宅すると、玄関の床に四つん這いになってカブトンたちを観察するのが

日課になった。相変わらずカブトンのオスとメスは、ぶんぶんと飛び回っているが、

私が気がかりなのは小クワガタである。体の大きさからとてもカブトンたちには敵わないので、

ひっそりと暮らしていて、その姿を確認できるのは希である。でも時折、カブトンたちの

隙を見つけてはエサを盗むような体で食べ、カブトンたちが飛び回り始めると、

とばっちりでケガでもしたら大変とばかりにそそくさと隠れてしまう。

その小クワガタの哀愁漂う様は、世のお父さんたちの姿と重なって、小さくがんばれ!と

声を掛けずにはいられないのである。やがて2階の居間より「帰ってきたんならさっさと

お風呂りな!洗濯機早く回したいんだよ!!」との声が聞こえて、

その日の観察は終わるのだった。

■ 執筆後記 ■

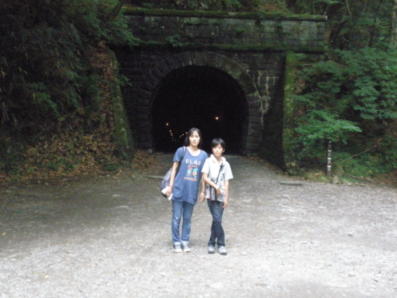

写真のように「河津町観光協会の『踊子歩道』」の案内通り

北の起点「水生地下」より元気よく出発したが‥、

途中から雪こそないものの映画「八甲田山」のような

つらい汗だくの行軍となった。

旧天城トンネルには20年くらい前に一度

嫁とふたりで来たことがあった。

その時は修善寺から河津町までの路線バスでの旅の途中だったので

やはりトンネルまで徒歩で登って下りた。

その時も今回も感じたことだが、

トンネルまでは車で行った方がいいと思った。

(今回は登ってみて20年前の気持ちを改めて思い出した)

上り下りの途中で格別見るものはないし、

意外に結構大変だからである。

その教訓は忘却によって今回役に立たなかったわけだ。

(但し、トンネルの駐車スペースは限られているので

休日は車が詰まってしまうかもしれない。

あとトンネル南側のルートには

二階滝という滝と演歌「天城越え」に出てくる寒天橋

という見所があるにはある。

また基本トンネルは車で通り抜けできるはずである)

北の起点の「水生地下」より旧天城トンネルを抜けて歩く

2時間超の行程は、写真のような”昔国道でした”といった

単調な感じの道なので、省略してもいいかもしれない。

「鍋失」(なべうしない)というバス停を南に少し戻った辺りから

『踊子歩道』は沢に分け入るので、そこら辺から始めた方が

ハイキングといった感じを味わうことができるだろう。

小さな沢沿いにワサビ田を巡ったり、

杉並木を抜けたりする自然いっぱいの雰囲気となる。

ただ野性味が濃くなるので、蛇などに注意が必要だ。

実際に我々も蛇の歓迎を受けた。

「鍋失」からの沢沿いの道はこのような感じである。

あとバスの乗客の多くは「水垂」(みずたれ)というバス停で下りて

河津七滝(かわずななだる)といわれる

七つの滝を上流から巡るハイキングを楽しんでいた。

50分ほどの手軽な滝巡りコースである。

『カブトン』たちのその後

息子は約束通り、毎日飼育箱を掃除しては

カブトンたちの面倒をみていた。

我が家に来てからちょうど2ヶ月後の10月下旬、

まずオスのカブトムシが他界し、

それから2週間後にメスのカブトムシも亡くなった。

相性が合わなかったのか、卵は産まなかったようだ。

残った小クワガタは‥、しばらくエサを食べなかったので

土を掘り返してみると、中で動かなくなっていた。

カブトムシたちと一緒に葬ろうと準備し、

最後のお別れにやさしくなでてやると、

なんと手足が動き出した。

死んではいなかったのだ。

11月末現在、たまに顔を出してはエサを少し

食べている気配だ。

冬を越すことがあるのだろうか?

観察は続いている。

と、いつまで面倒をみるべきなのか

気になって調べてみると、

何と小クワガタは越冬するのだそうだ。

それでも自然界では冬眠場所の諸条件により

多くが死んでしまうという。

我が家では飼育箱の土を新しいものに変えて、

さらに寒気に絶えられるようにと

たっぷりと土を入れて

出来うる限りの用意はしてあげたつもりだ。

来春、元気なその姿を見られるよう

飼育箱を眺めては祈っている。

一つ戻る